栄養成分分析

消費者が食品を選択するとき適切な情報を得られることが成分表示の目的です。平成27年に食品表示法が施行され、一般用加工食品と一般用添加物は栄養成分表示が義務付けられました。(2020年3月31日までに完全移行)また、全ての加工食品に関しては、原料原産地表示が義務付けられており、これらは決められた基準に従って表示を行わなければなりません。(2022年3月31日までに完全移行)。

PDFが開きます

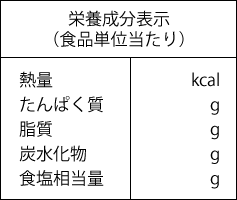

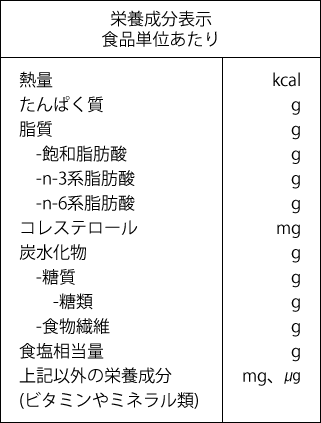

栄養成分表示例

1. 基本5項目のみを表示する場合

- タイトルは必ず「栄養成分表示」と記載しなければなりません。

- 栄養成分の量及び熱量の単位は、「100gもしくは100mlまたは1食分、 1包装など」の量を表示します。

- 表示する順番として、①熱量、②たんぱく質、③脂質、④炭水化物、 ⑤食塩相当量の順序で表示を行います。

- この5つは栄養成分表示をする際は必ず表示しなければなりません。

- ナトリウムの含有量は食塩相当量として表示を行います。(ナトリウム塩を添加していない食品のみ、ナトリウムの量を併記することができます。)

2. 基本5項目以外の栄養成分も表示する場合

- (1)推奨表示について

- 脂質のうち「飽和脂肪酸」、炭水化物のうち「食物繊維」は生活習慣病の 予防に関係するため、表示することが推奨されています。

- (2)任意表示

- ミネラル、ビタミン、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、糖質 及び糖類は任意で表示することができます。

- 基本5項目以外の成分を表示する場合は、下記の順番で表示を行います。

-

- 飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸及びn-6系脂肪酸は脂質の内訳成分であることが分かるように、脂質の次の行に1文字下げ、またハイフン「-」を付して記載をします。

- 糖質及び食物繊維も同様に、炭水化物の内訳成分であることが分かるように記載します。

- 糖類は糖質の内訳であることが分かるように記載します。(内訳であることが分かり易く表示されていれば、「-」を省略してもかまいません。)

- 糖質又は食物繊維のいずれかの量を表示しようとする場合は、炭水化物の内訳として糖質及び食物繊維の両方を表示しなければなりません。炭水化物の内訳として、糖類のみを表示することは可能です。

- その他の成分については、枠の外に表示するなど義務表示・推奨表示・任意表示とは区別して表示されます。

栄養表示基準が適用される栄養成分の例

PDFが開きます

| 成分名 | 物質名 | 栄養表示基準 適用表示例 |

|---|---|---|

| 熱量 | 「エネルギー」「カロリー」 | 高カロリー 低カロリー |

| たんぱく質 | 別名称「プロテイン」 「リジン」等のアミノ酸、「アミノ酸」と言う総称、「ペプチド」 |

高プロテイン含有 アミノ酸リッチ |

| 脂質 | 別名称の「脂肪」「ファット」「オイル」「コレステロール」「不飽和脂肪酸」「リノール酸」「DHA」「EPA」等の脂肪酸 | 低カロリー ノンカロリー |

| 炭水化物 | 「糖質」「糖類」「糖」「ブドウ糖」「果糖」などの単糖類 「ショ糖(砂糖・シュガー)」「乳糖」等の二糖類 「糖アルコール」「オリゴ糖」「でんぷん」等の多糖類 「繊維」「食物繊維」「果実繊維」等 |

糖不使用 糖類控え目 |

| ミネラル (無機質) |

総称としての「ミネラル」 「ナトリウム(食塩・塩)」「カルシウム」「鉄」「亜鉛」「カリウム」「クロム」「セレン」「銅」「マグネシウム」「マンガン」「ヨウ素」「リン」 *鉄やカルシウム等を「Fe」「Ca」と表記したもの」 |

ミネラルたっぷり カルシウム豊富 カルシウム入り |

| ビタミン | 総称としての「ビタミン」 「ナイアシン」「パントテン酸」「ビオチン」「ビタミンA」「ビタミンB1」「ビタミンB2」「ビタミンB6」「ビタミンB12」「ビタミンC」「ビタミンD」「ビタミンE」「ビタミンE」「ビタミンK」「葉酸」 *ビタミンAやビタミンB1を「VA」「VB1」と表記したもの |

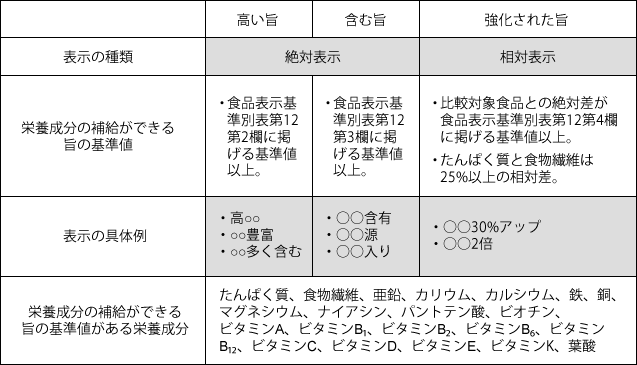

<強調表示について>

強調表示では、不足している栄養成分や過剰に摂取している栄養成分について適切に補給、摂取できるように表示する際の基準が定められています

1. 補給ができる旨の表示

表示されている栄養成分が多いことを強調する際の表示基準

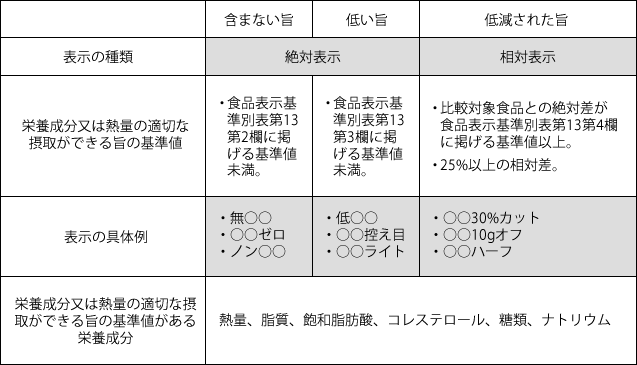

2. 適切な摂取ができる旨の表示

表示されている栄養成分が多いことを強調する際の表示基準

参考文献:<事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第2版平成30年5月 消費者庁 食品表示企画課

https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/180830_sankou4.pdfより

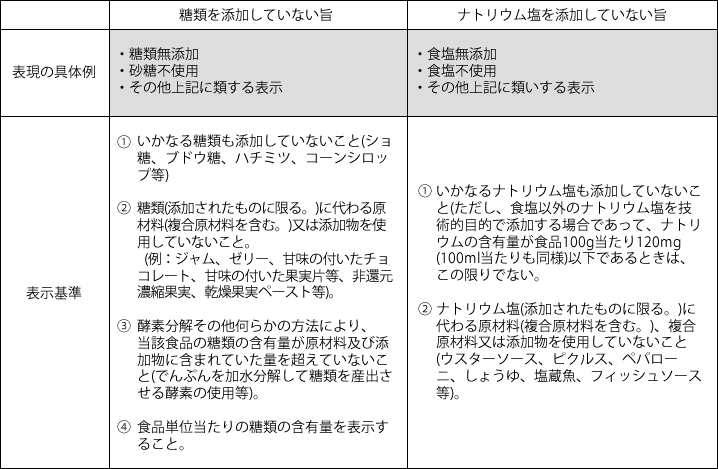

3. 糖類、ナトリウム塩を添加していない旨の表示

糖類、ナトリウム塩を添加していない旨の表示を行う際は、下記の要件に全て満たさなければなりません。

栄養表示誤差の許容範囲

弊社の成分分析は、栄養成分分析ISO17025認証分析機関による分析によりご報告します。

| 栄養表示 | 誤差の許容範囲 | |

|---|---|---|

| ア | 熱量、たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、 炭水化物(又は糖質)、糖類、食物繊維、ナトリウム |

±20% |

| イ | 亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、マグネシウム、マンガン、 モリブデン、ヨウ素、リン、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK |

-20%~+50% |

| ウ | ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB₁、ビタミンB₂ ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、葉酸 |

-20%~+80% |

参考文献:食品表示基準別表第9第4欄(許容差の範囲)より

栄養成分セット

- 所要日数は、分析ラボ受付日からの所要日数です(土曜日も通常同様に受付できます)。

- 食物繊維は、酵素-HPLC法による分析も可能です。

- エネルギー値に影響を与える無水カフェイン、タンニンの分析も可能です。

| セット名 | 分析コース詳細 |

分析法 | |

|---|---|---|---|

| セット1 | セット2 | ||

| エネルギー | ○ | ○ | 計算法 |

| 水分 | ○ | ○ | 常圧加熱乾燥法 |

| たんぱく質 | ○ | ○ | ケルダール法 |

| 脂質 | ○ | ○ | エーテル法・酸分解法等 |

| 炭水化物 | ○ | 計算法 | |

| 糖質 | ○ | 計算法 | |

| 食物繊維 | ○ | 酵素―重量法 | |

| 灰分 | ○ | ○ | 直接灰化法 |

| ナトリウム | ○ | ○ | 原子吸光光度法 |

| 食塩相当量 | ○ | ○ | 塩分(ナトリウム)からの計算法 |

| 所要日数 | 5日 | 10日 | ラボへのサンプル到着後の日数 (土曜日を含む) |